2016年12月19日月曜日

【お仕事のご報告】Kindle電子書籍『PENTAX K-70 スタートマニュアル』おかげさまで大好評です

【お仕事のご報告です】

夏から秋にかけてPENTAX K-70で撮影していた成果が1冊にまとまりました。私も関係しているAmazonで発売しているKindle電子書籍『ぼろフォト解決シリーズ』の絞り優先AE(PENTAXでいうところの絞り優先自動露出)を使ってカメラの使い方を解説するシリーズです。

■書名:『ぼろフォト解決シリーズ098 絞り優先で本格撮影をはじめる! PENTAX K-70 スタートマニュアル Kindle版』[Kindle版]

■著、写真:秋山薫、楠田佳子、小山壯二

■著、編集:秋山薫、齋藤千歳

■価格:980円

今回は本文248ページ(!)とたいへんお買得なボリュームです。巻頭のグラビアは楠田佳子さん。独特の色使いが魅力的です。そしてもちろん、カッコイイ表紙写真や扉写真のほか、PENTAXがほこる多彩な絵作りの設定である「カスタムイメージ」と特殊な画像効果「デジタルフィルター」についての詳細な説明は、カラーマネジメントを語らせたら右に出る者はいない小山壯二さん。その他、各機能の設定方法、構図や撮影ワークフローの解説、PENTAXレンズ5本(HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited、smc PENTAX-DA 18-135mmF3.5-5.6ED AL[IF]DC WR、smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL、smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8、HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE、smc PENTAX-DA★ 60-250mmF4ED[IF]SDM )の解説は私、秋山が担当しています。

2016年12月10日土曜日

【西武新101系電車なつかし記事】ああ、いずっぱこ! 伊豆箱根鉄道1301編成塗装変更の報を聞きながらもの思う

■いずっぱこでイエローとベージュのツートンカラー復活と聞いて

西武グループの一員である伊豆箱根鉄道ではこのところ「西武鉄道リバイバルカラー電車」づいているようだ。先ごろ、大雄山線に西武赤電塗装の5000系電車が走り始めたのは記憶に新しい。そして、ツイッター上では目撃情報があがっていた第二弾ともいえる「イエローパラダイストレイン」(YPT)として、駿豆線の1300系電車(元西武新101系電車)の1301編成が、西武鉄道で新製された当時の黄色にベージュのツートンカラーをまとって走り始めたという。やっほう! 黄色い新101系は西武鉄道には263編成を除いてもういない。そして、黄色一色よりもこのツートンカラーが私は好きなのだ。

2016年11月27日日曜日

【JR八高線PETIT撮影記事】キハ110系列のこと

■八高線を走るキハ110系列気動車

JR八高線のうち、非電化区間である高麗川〜高崎を走るのはご存知のとおり、キハ100系気動車のうちキハ110系列と区分される気動車だ。キハ100系気動車はJR東日本の非電化区間各線で見られる。JR東日本の非電化路線での標準形式といってもいいだろう。

このうち、八高線を走るのはキハ110、111、112形の200番代と呼ばれる車両だ。1993(平成5)年に投入が開始され、1996(平成8)年からはこのキハ110系列に統一された。それ以来たいして大きな変化は見られないように感じていた。少なくとも、キハ100系列のディテールに興味を払うことができない私には。2014(平成26)年からは、キハ111-204・キハ112-204がかつて走っていたキハ38の登場時の塗装をまとっているくらいかなあ、などと。

2016年11月26日土曜日

【秩父鉄道撮影記事】初雪の次の日

■11月の初雪

関東地方在住のみなさんはご存知のとおり、先日の関東地方は11月下旬というのに初雪に見舞われた。筆者が住む埼玉県南部はそれなりの積雪があった。

鉄道従事者のみなさんは戦々恐々とされたであろうけれど、写真家である筆者は「遠くに行かないでも雪景色が撮影できる千載一遇のチャンス」とばかりに、自宅の近隣で撮影に勤しんだ。やっほう! と思いながら。

2016年11月20日日曜日

【秩父鉄道撮影記事】SLパレオエクスプレス、秋の秩父谷を行く

2016年11月16日水曜日

【西武新宿線撮影記事】西武40000系電車40101編成、新宿線でも試運転開始!

■西武40000系電車が試運転を始めたと聞き

今週に入り、西武40000系電車40101編成の本線試運転が新宿線系統でも行われている。どうやら新宿線と拝島線に入線しているようだ。自宅で仕事をしていたある日、なにげなくTwitterのタイムラインを眺めていてそのことを知り、自宅から遠くない新宿線の線路際に行き、私もその姿をねらってみた。まずは入間基地近くの直線区間で!

2016年11月14日月曜日

【西武池袋線撮影記事】「かつて『SEIBU KPP TRAIN』とよばれた電車」(the Train Formerly Known As SEIBU KPP TRAIN)

西武9000系電車9101編成は、今年の6月から車体を黄色ではなく、ピンク色にして走っている。6月から9月末までは例の「SEIBU KPP TRAIN」として、きゃりーぱみゅぱみゅデビュー5周年ラッピングが施されていた。その後は、きゃりーぱみゅぱみゅ関連のラッピングを剥がされても、車体色はピンク色のままだ。この電車が走ってくるのを見るたびに、私はなんとなく笑ってしまう。というのは、こんなにくっきりとしたピンク色の電車をほかにしらないから。でも、意外と違和感はない。

2016年11月13日日曜日

【秩父鉄道撮影記事】秋の日差しを浴びて、急行『秩父路』6003編成走る

■キャンプ場で列車を待った

河原で列車を待っていると、鳥のさえずりとせせらぎのほかには、ときおりそばの道路を走る車の音がするくらい。そこへ列車が車体を輝かせて橋梁を渡り始める。

長かった秋雨の日々が去り、比較的落ち着いた天候が続くようになった。おだやかな日差しに誘われて、私も秩父へ出かけた。もちろん、撮影をしなければいけない機材がある。そろそろ秋の写真を撮らないといけないなあ、と思っていたところでもあり、まずは標高が高い秩父市内より先をめざした。

長かった秋雨の日々が去り、比較的落ち着いた天候が続くようになった。おだやかな日差しに誘われて、私も秩父へ出かけた。もちろん、撮影をしなければいけない機材がある。そろそろ秋の写真を撮らないといけないなあ、と思っていたところでもあり、まずは標高が高い秩父市内より先をめざした。

2016年11月10日木曜日

【西武40000系撮影記事】40101編成本線試運転に遭遇

■西武池袋線で見覚えのない電車を見かけた

たまたま、とあるカメラが手元にある日のこと。まずは自宅近隣で試写をしてみるべく家から持ち出して、所沢まで来た。池袋線の下りプラットホームを見ると、4番線に見覚えのない電車が停車していた。

あれは40000系電車じゃんか。

あれは40000系電車じゃんか。

2016年11月9日水曜日

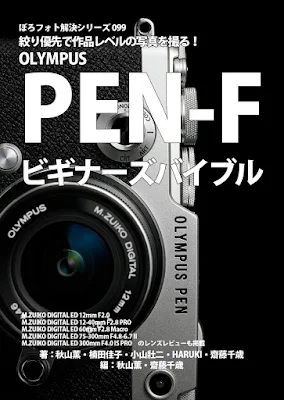

【ぼろフォト解決シリーズ:お仕事のご紹介】OLYMPUS PEN-F本発売開始!

【お仕事のご紹介です】

■Kindle電子書籍カメラ本最新刊はOLYMPUS PEN-F

私も携わっているAmazonで販売中のKindle電子書籍『ぼろフォト解決シリーズ』最新刊が発売になりましたので、ご紹介します。

書名:『ぼろフォト解決シリーズ099 絞り優先で作品レベルの写真を撮る! OLYMPUS PEN-F ビギナーズバイブル』

https://www.amazon.co.jp/dp/B01MSIRPL8/

著:秋山薫・楠田佳子・小山壯二・HARUKI・齋藤千歳

価格:880円

スペシャルサンクス:上川守/小出裕二/田島邦洋(敬称略)

■内容のご紹介

本書はOLYMPUS PEN-Fを手に入れた(あるいは手に入れようと考えている)ユーザーが、「絞り優先AEを使ってひととおり撮れるように」という趣旨で解説した電子書籍です。状況ごとに露出モードを変えて撮るというのでももちろんかまいませんが、絞り優先AEでもシャッター優先AE的に撮ることは可能です。「どういう状況で露出モードを変えればいいのかわからない」と悩む真面目なユーザーが多いのが日本のカメラユーザーの特徴のように見受けられますが、そこを「絞り優先AEでなんとかできる」ことがわかれば、カメラの扱い方(というよりも、写真の撮り方)についての理解が深まるはずです。もちろん、ハイレゾショットやライブコンポジットといった機能の使い方も作例つきで解説しています。また、撮影時のワークフローや基本的な構図の解説、レンズのレビューも掲載しています。グラビアには、HARUKIさんと楠田佳子さんの作品を掲載しました。素敵な写真をご覧いただけます。

2016年11月7日月曜日

【秩父鉄道2010年1月】日没後に秩鉄リバイバルカラー1002編成を待ち構えて

■薄緑の内装と青い座席の電車

先日、少し古い映画を見ていた。すると登場人物が通勤電車に乗るシーンがあり、薄緑色の内装と青い座席、ドアコック表示があって、硬いコイルばね台車が車体を揺らすのを見ていて、そういえばこういう電車が昭和の通勤電車の典型だったし、もはや地方都市の限られた路線でしか見られないのだな、と改めて思っていた。

登録:

コメント (Atom)